Por: Guillermo Villalobos M.

Desde los años 90, el modelo agroindustrial basado en la exportación de commodities agrarios -es decir, materias primas para la exportación- comenzó a afianzarse cada vez más en el país. Tal como en los años 90,[1] hoy en día el sector que privilegia este modelo agrario lo promociona como un modelo que impulsa la “modernización” de la agricultura -fundamentalmente por medio del uso de biotecnología- y que esa “modernización” lleva a mayores rendimientos y productividad, contribuyendo así a la seguridad y soberanía alimentaria nacional[2].

En el caso boliviano, como en Brasil y Argentina, el cultivo de soya poco a poco se fue posicionado como el pilar principal de este modelo agroindustrial. Así, bajo este modelo, la superficie cultivada con esta leguminosa se incrementó a pasos acelerados, pasando de significar apenas el 7,3% del total de superficie cultivada en 1985-1986 a representar el 38,6% del total de superficie cultivada del país en el 2004-2005 (Gráfica 1).

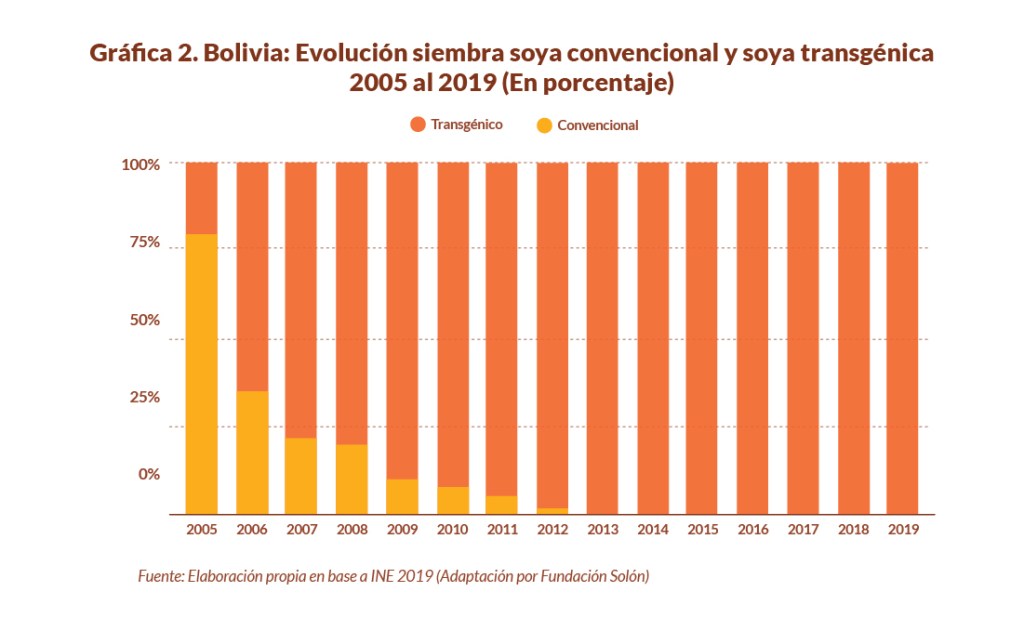

El hito fundamental que terminó de implantar este modelo agropecuario que llevaría a la “modernización” de la agricultura boliviana fue la Resolución Ministerial N° 1 del 7 de abril de 2005 que autoriza por primera vez la “producción agrícola y de semillas, procesamiento, comercialización interna y externa de soya genéticamente modificada resistente a glifosato evento (40-3-2)”. A partir de ese momento la siembra con soya transgénica se expandió rápidamente. Para 2012 prácticamente toda la soya sembrada en el país era soya transgénica evento 40-3-2 (conocida comercialmente como soya RR “Roundup Ready”) (Gráfica 2).

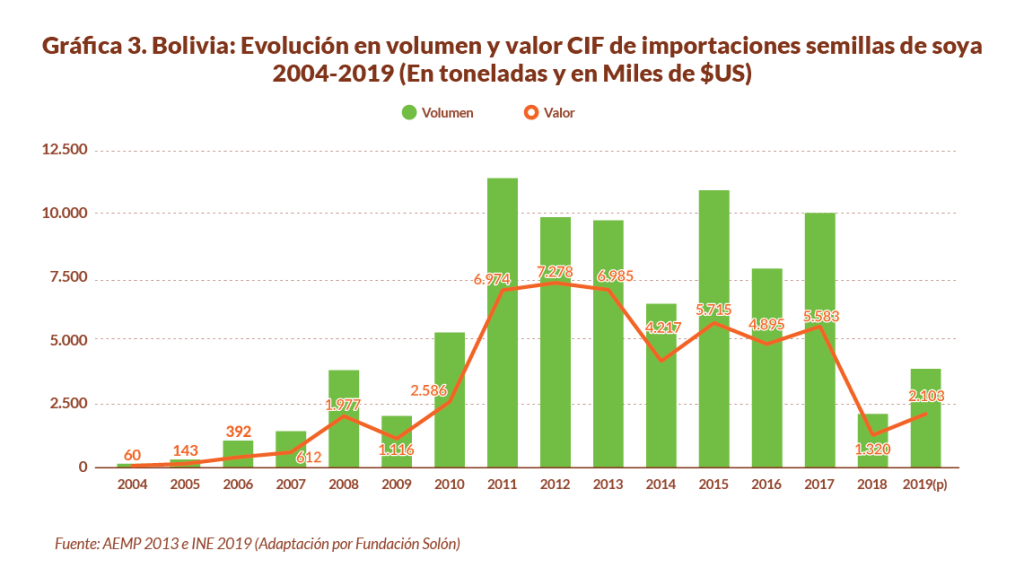

La “modernización” agrícola supuso, asimismo, una nueva dependencia de los paquetes tecnológicos propios de este modelo agroindustrial, tales como las semillas certificadas y patentadas. Al ser Bolivia un importador neto de estos insumos, se crearon nuevas dinámicas económicas en base a su comercialización. Así, desde que se autorizó la producción con soya RR, las importaciones de semillas certificadas para la siembra se incrementaron velozmente, pasando de 354 toneladas en 2005 a 3.901 toneladas el 2019 (Gráfica 3). Siendo el pico más alto en 2011 cuando se importaron más de 11 mil toneladas por un valor CIF de 6.9 millones de dólares americanos (AEMP, 2013). A partir de entonces hubo variaciones importantes en los volúmenes y valores de importación; con picos importantes en 2015 y 2017, y luego una estridente bajada en los últimos años (INE, 2019).

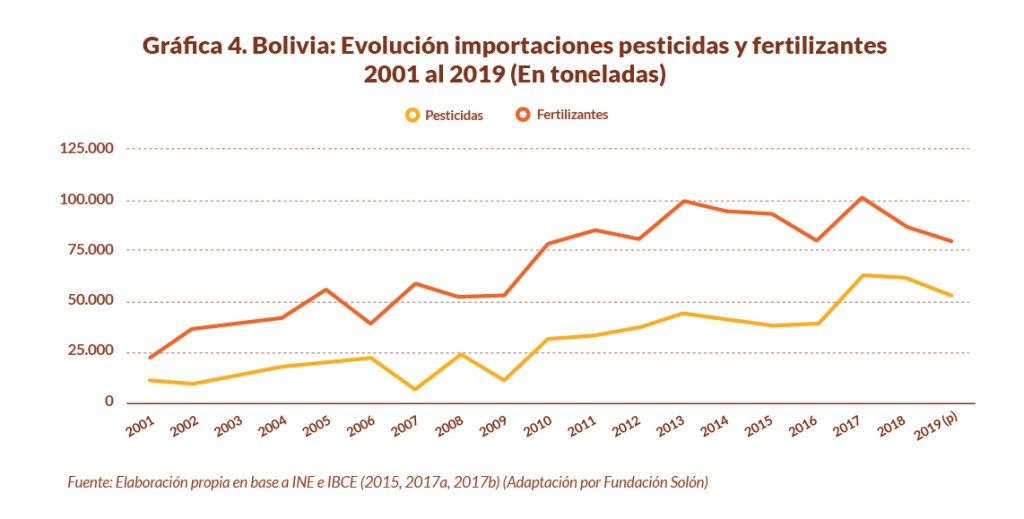

El otro insumo asociado a la “modernización” agrícola son los paquetes de agroquímicos. Al igual que con las semillas certificadas de soya, la creciente dependencia de agroquímicos por parte de este modelo agrario generó un nuevo y creciente mercado destinado a su abasto (Gráfica 4). Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2006 se importaron 39.159 toneladas de fertilizantes por un valor 14 millones de dólares americanos, y para 2019 se estima que se importaron al país 79.732 toneladas de fertilizantes, por un valor FOB de 44.8 millones de dólares americanos (IBCE, 2017; INE, 2019).

De igual manera, las importaciones de plaguicidas tuvieron un aumento significativo, pasando de 11.365 toneladas en 2001 a 63.003 toneladas en 2017 (Gráfica 4). Sólo durante los años 2007 y 2014 la importación de plaguicidas sumó 1.237 millones de dólares americanos (IBCE, 2015); siendo el pico más alto 2014 cuando las importaciones alcanzaron los 242 millones de dólares americanos (IBCE, 2017a). Posteriormente hubo un leve estancamiento hasta 2017, cuando las importaciones volvieron a incrementarse alcanzando un valor de 241 millones de dólares americanos (INE, 2019).

El otro elemento central del discurso que promueve este modelo agroexportador es que la biotecnología es esencial para aumentar los rendimientos y la productividad de los cultivos. Más allá del discurso, los datos estadísticos muestran que en realidad existen serias dudas sobre la viabilidad productiva del modelo. Según los datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO, 2019), de 2005 a 2019 la superficie cultivada de soya se incrementó en 429.120 hectáreas: pasando de 930.500 a 1.359.620 de hectáreas respectivamente (Gráfica 5).

Sin embargo, y a pesar del aumento de la superficie cultivada, los rendimientos agrícola de la soya entre los años 2005 y 2019 –vale decir entre la soya convencional y la transgénica- no tuvieron un aumento relevante[3]. En términos generales los rendimientos del cultivo de soya durante este periodo se mantuvieron alrededor de las 2 toneladas por hectáreas, siendo 2014 el año de mayor rendimiento desde la autorización de la soya RR en 2005, con 2,49 toneladas por hectárea (Gráfica 5).

A pesar de sus deficiencias, el aumento de la superficie cultivada y la producción de soya son significativos si se los compara con otros cultivos que conforman la canasta básica alimentaria nacional. Durante 2005 y 2018, la superficie cultivada de papa y maíz, por ejemplo, solo se incrementó en 35.466 y en 3.469 hectáreas respectivamente. Este mismo patrón lo siguen otros cultivos, como ser: tomate, ajo, haba, yuca, cebada e incluso forrajes como la alfalfa (Gráfica 6). Dicho con otras palabras, el país expandió significativamente la superficie cultivada destinada a la producción de materias primas agrícolas, pero no así la superficie destinada de cultivos que conforman la canasta básica.

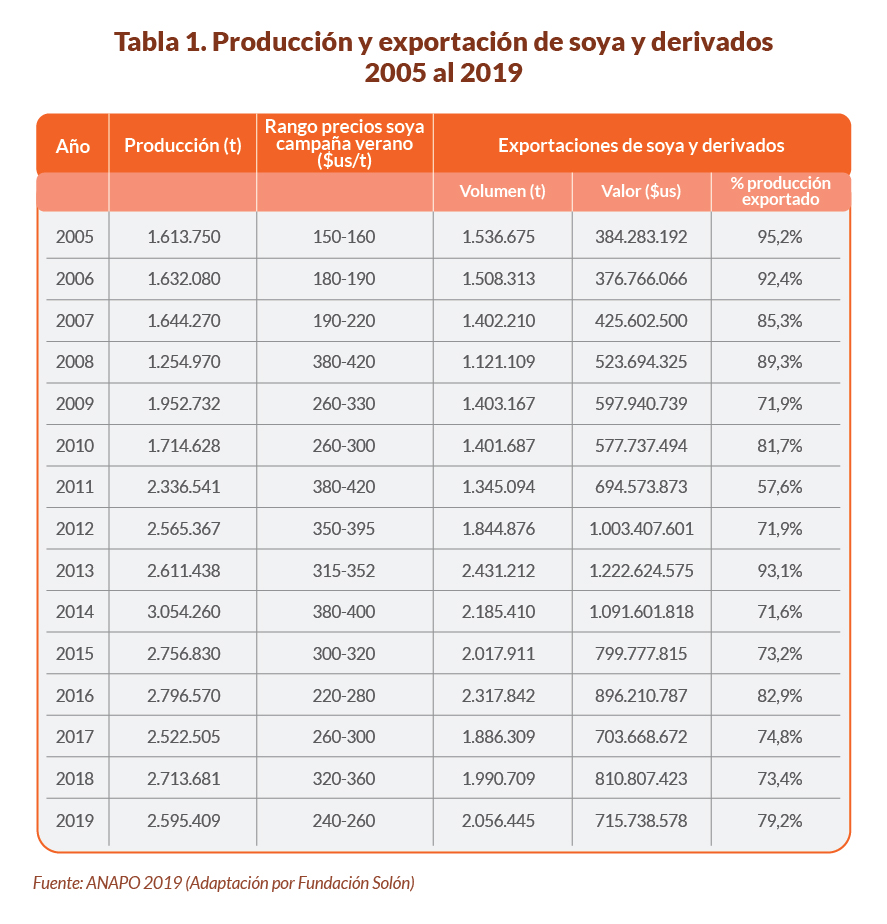

Si bien el modelo agroindustrial hace varias décadas atrás reproduce un discurso filantrópico de contribuir a la seguridad alimentaria del país, por definición este modelo agrario se caracteriza por su enfoque dirigido a la exportación de materias primas agrarias. Aunque existen variaciones de acuerdo al año agrícola, la amplia mayoría de la soya producida en el país está destinada a la exportación (Tabla 1).

De 2005 a 2019, el sector agroindustrial en promedio exportó alrededor del 79% de su producción total. Sin embargo, hubo años cuando se llegó a exportar más del 90% del total de soya producida. Este fue el caso de 2013 donde la exportación de soya y sus derivados alcanzó 2.431.212 de toneladas, equivalente al 93% de la producción total (ANAPO, 2019). El valor de las exportaciones de soya también tuvo variaciones en este mismo periodo. Desde 2005, mostró un aumento sostenido hasta llegar a su cúspide en 2013, cuando se generaron 1.222 millones dólares americanos por la venta de 2.4 millones de toneladas de soya y derivados.

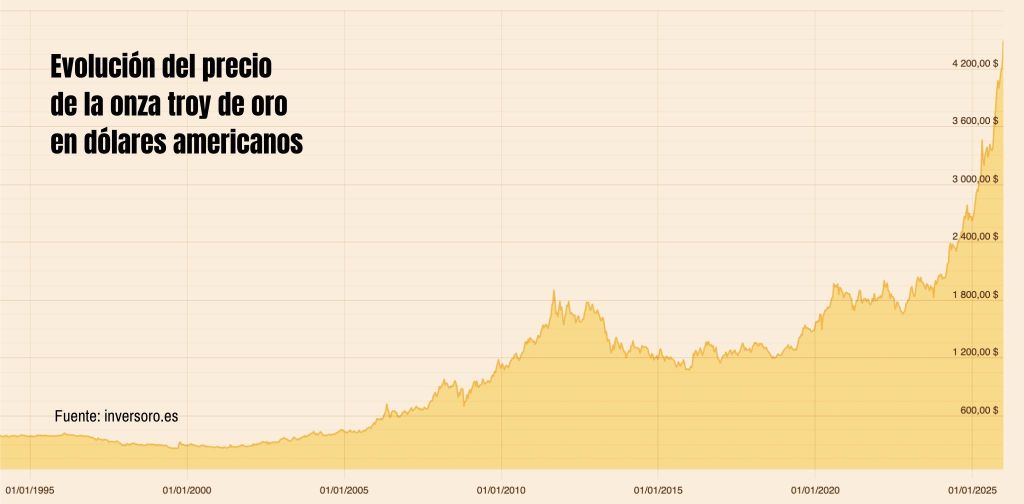

Los valores de exportación -así como la rentabilidad del sector- se relaciona con los precios de la soya en el mercado internacional, principalmente de las cotizaciones en las bolsas de Chicago y Rosario. Entre 2008 y 2011, el precio de la soya alcanzó su máximo precio llegando hasta los 420 $us/t (Tabla 1). Los precios se mantuvieron relativamente altos hasta 2015; a partir de entonces, y debido a la caída generalizada del valor de las materias primas, el precio de la soya disminuyó gradualmente (McKay, 2018). Para 2019, su precio llegaba a uno de sus puntos más bajos en los últimos 10 años (ANAPO, 2019), para luego volver lentamente a la alza en el 2020[5].

La mayoría de esta soya y de sus derivados se exportan a Colombia, Perú, Ecuador y Chile (IBCE, 2020). Estos países compran la soya boliviana principalmente para abaratar la producción de carne de pollo en sus respectivos países[4]. El principal producto exportado es la torta de soya, seguido luego por el aceite de soya en bruto, el aceite de soya refinado y la harina de soya (IBCE, 2020; ANAPO, 2019). El resto de la soya y de sus derivados se comercializa dentro del país. Los principales productos que se comercializan en el país son: torta de soya, cascarilla, aceite refinado y harina de soya (AEMP, 2013). La mayor parte del consumo nacional está destinado a la alimentación de animales, donde se destaca la industria de la avicultura, la porcina y la producción de leche. El otro consumo nacional se dirige a abastecer la industria aceitera, entre otros productos industrializados (AEMP, 2012).

En contraste, se estima que la agricultura familiar campesina-indígena en el país llega a producir hasta el 96% de los 39 productos que conforman la canasta básica de alimentos[6]. Un reporte reciente señala que el 65% de los alimentos que se consumen en el país son producidos por la agricultura familiar. Mientras que apenas un 3% de los alimentos son producidos por la agricultura no familiar, y el restante 32% es importado[7]. En suma, estos datos develan que, a diferencia de lo que predica el sector agroindustrial, la gran mayoría de los alimentos destinados a la canasta básica de los bolivianos proviene de la agricultura familiar campesina-indígena, mientras que la producción de la agroindustria se centra en la exportación de materias primas agrarias y en la producción de alimentos procesados.

[1] Según la “Estrategia para la transformación productiva del agro” publicado por el Ministerio de Hacienda en 1996, el gobierno de aquel entonces procuraba una “modernización” de la agricultura y potenciar las bondades económicas del modelo agroindustrial exportador (soya) frente al “estancamiento” tecnológico y productivo de la agricultura tradicional (Ministerio de Hacienda 1996: 10, 65).

[2] Véase: https://www.periodicobolivia.com.bo/anapo-pide-uso-de-biotecnologia-para-mejorar-produccion/

[3] Véase: https://ftierra.org/index.php/opinion-y-analisis/941-magras-cosechas-de-soya-transgenica

[4] Véase: https://ftierra.org/index.php/opinion-y-analisis/943-radiografia-de-la-agricultura-boliviana

[5] Véase: http://anapobolivia.org/publicaciones.php?tipo=3&pagina=7

Referencias

APIA (2019). Memoria Institucional 2019. Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarias APIA. Disponible en: http://www.apia-bolivia.org/images/publicacion_documentos/APIA-MEMORIA-INSTITUCIONAL-2019.pdf

ANAPO (2019). Memoria Institucional 2019. Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo. Disponible en: http://anapobolivia.org/images/publicacion_documentos/Memoria2019oK.pdf

AEMP (2012). Estudio del productor primario de la soya. Autoridad de Fiscalización de Empresas AEMP, La Paz.

AEMP (2013). Estudio mercado del grano de soya. Autoridad de Fiscalización de Empresas AEMP, La Paz.

FAO (2020). Food and agriculture data. FAOSTAT. Disponible en: http://www.fao.org/faostat/en/#data/RP/visualize

IBCE (2015). Bolivia: Importación de plaguicidas. En: Cifras. Boletín Electrónico Bisemanal. N° 440. Bolivia, 24 de agosto del 2015. Disponible en: https://ibce.org.bo/images/ibcecifras_documentos/CIFRAS-440-Bolivia-Importaciones-Plaguicidas.pdf

IBCE (2017a). Bolivia: Importación de plaguicidas. En: Cifras. Boletín Electrónico Bisemanal. N° 592. Bolivia, 23 de marzo del 2017. Disponible en: https://ibce.org.bo//images/ibcecifras_documentos/Cifras-592-Bolivia-Importaciones-de-Plaguicidas.pdf

IBCE (2017b). Importación de fertilizantes. En: Cifras. Boletín Electrónico Bisemanal. N° 641. Bolivia, 18 de September del 2017. Disponible en: https://ibce.org.bo//images/ibcecifras_documentos/CIFRAS-641-Importaciones-Fertilizantes.pdf

IBCE (2020). Bolivia: Exportaciones de soya y derivados. En: Cifras. Boletín Electrónico Bisemanal. Nº 925 – Bolivia, 12 de noviembre de 2020. Disponible en: https://ibce.org.bo/images/ibcecifras_documentos/Cifras-925-export-soya.pdf

IBCE (2021). Bolivia: Exportaciones de soya y derivados. En: Cifras. Boletín Electrónico Bisemanal. Nº 940 – Bolivia, 05 de febrero del 2021. Disponible en: https://ibce.org.bo/images/ibcecifras_documentos/cifras-940-Bolivia-exportaciones-de-soya-y-derivados.pdf

Instituto Nacional de Estadística INE (2019). Importaciones 2019 p. Base de datos Importaciones. Disponible en: https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/comercio-exterior/importaciones-bases-de-datos/

Instituto Nacional de Estadística INE (2019). Participación en el Producto Interno Bruto a precios corrientes por actividad económica, 1988 – 2019. Disponible en: https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/pib-y-cuentas-nacionales/producto-interno-bruto-anual/producto-interno-bruto-anual-intro/

McKay, B (2018). Extractivismo agrario: Dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. La Paz: TIERRA, pp. 128.

Ministerio de Hacienda (1996). Estrategia para la transformación productiva del agro. República de Bolivia. Presentación de Bolivia al Grupo consultor, París, 14-15 de marzo, 1996. Disponible en: https://www.bivica.org/files/estrategia-productiva.pdf

Una respuesta a «El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya»

[…] El modelo del agronegocio transgénico en Bolivia: la experiencia de la soya […]